加载中

加载中

按业务查看

近日,植物学领域国际权威刊物《新植物学家》(New Phytologist)在线发表了中科院植物分子科学卓越创新中心、深圳华大生命科学研究院农业基因组学国家重点实验室、山西晋中市林业科学研究所等多家单位合作的题为“The genome of Hippophae rhamnoides provides insights into a conserved molecular mechanism in actinorhizal and rhizobial symbiosis”的研究论文。该研究组装了沙棘染色体级别的参考基因组,探究了沙棘放线菌固氮生物学机制。

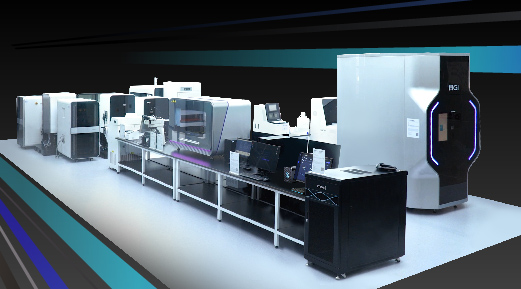

本研究中沙棘的根、茎、叶组织RNA数据采用华大智造超高通量测序仪DNBSEQ-T7进行测序

本研究中沙棘的根、茎、叶组织RNA数据采用华大智造超高通量测序仪DNBSEQ-T7进行测序

值得一提的是,本研究采用华大智造DNBSEQ高通量测序平台,针对沙棘DNA样品、HiC文库及多份RNASEQ样品进行高通量测序,总共产出186.58 Gb DNA测序数据及163.3 Gb RNA测序数据,为沙棘基因组组装及比较基因组分析提供了数据基础。

文章发表在New Phytologist上

文章发表在New Phytologist上

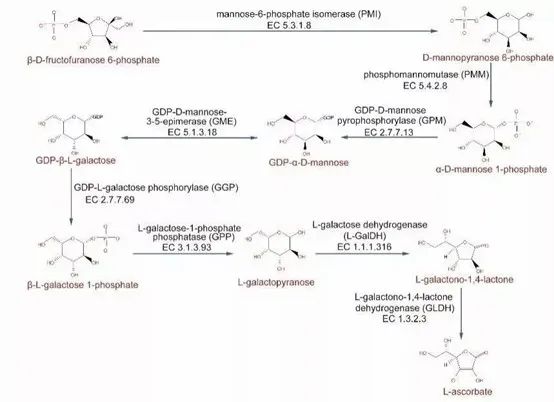

该研究以采自山西的沙棘为材料,完成了染色体级别的参考基因组组装,并与已公布基因组物种构建进化树,理清存在争议的固氮分支植物的演化关系。研究发现,沙棘与其近亲物种冬枣大约在7-8千万年前分化开,两者分道扬镳后,沙棘又经历了一次特有的全基因组复制事件。本次研究利用沙棘基因组、转录组等信息,鉴定出维生素C合成通路相关基因,并绘制沙棘维生素C合成的代谢通路图。

研究团队对沙棘的根瘤样品进行了微生物多样性分析,确定放线菌Frankia为其根瘤共生微生物的主要来源;并对沙棘根瘤和根等多个组织进行了转录组测序,鉴定到了根瘤共生诱导的基因。

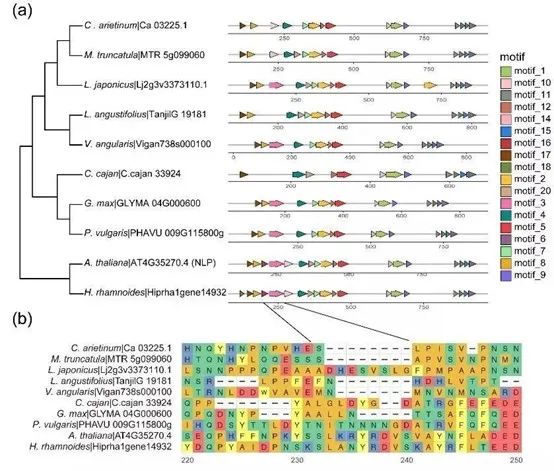

通过比较沙棘根瘤共生诱导和苜蓿根瘤固氮共生相关基因,研究团队还发现这两类基因中绝大多数呈现出直系同源关系,如NIN、RPG、NSP2、DMI2等。这表明两种共生类型具有保守的共生分子机制。对NIN等基因的跨物种染色体共线性分析也间接地支持了上述结论。

沙棘参考基因组为研究沙棘的分子生物学、植物-放线菌共生,以及沙棘的遗传改良提供了科学基础。

中科院植物分子科学卓越创新中心博士后武泽峰、深圳华大生命科学研究院农业基因组学国家重点实验室陈宏运、晋中市林业科学研究所潘亚为该论文共同第一作者,中科院植物分子科学卓越创新中心王二涛研究员和深圳华大生命科学研究院农业基因组学国家重点实验室刘欢研究员为论文共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划项目(2019YFC1711000)以及国家自然基金(32088102)等基金的资助。

6家用户实测,一文了解升级版T7在用户端的优异数据表现!

利用华大智造高通量测序仪和自动化设备,Gencell加快了数据分析速度,其样本处理能力也在不断提升

聚焦数篇Nature子刊,解读基于T7测序平台产出的重要科研成果

客服在线时间:9:00-17:30

4000-688-114

MGI-service@mgi-tech.com

欢迎关注华大智造官方公众号

欢迎关注华大智造官方视频号

在线

咨询